私は毎年7月頃になると、ダンス曲の編集作業をします。

隣町の公民館のダンスサークルのメンバーになっているのですが、毎年10月に「市民センター祭」があり、そこでの発表会で踊るための曲作りなんです。

これは去年の市民センター祭の出番前のワンカットです。 (*^_^*)

持ち時間は毎年20分程度。その20分をどう構成するかは、その年によって異なります。

去年はパーティー形式に自由に踊っていけば良くて、曲の編集も、単純に後ろをサクッと削除して、最後を徐々に小さくしていく「フェードアウト」の処理をするだけでした。Audacityのエフェクトメニュー>フェードアウトで簡単にできます。

フェードイン/フェードアウトについてはこちらの記事で書きました。

ところが、今年ですが・・ちょっと様相が違います。

各曲、もう少しビシッと終わらせたい、という先生の希望もあり、今年はどの曲も曲の間を抜いて、エンディングは元の曲を生かして、ジャーーン、ときれいに終わるように考えることになりました。

「各曲、CDの元の曲は2分半程度、これを1分半〜2分程度に短くしたい」

「間を何小節か抜いて」

「もちろん自然につなげて」

・・・作ってほしい というオーダーです。

さてさてどういう風にやるべきか・・・悩みつつ私がやった方法を書きますので、よろしければあなたも試してみてください。

用意したもの

- 元の曲データ

-

曲は市販のダンス用CDから。ワルツは「恋は優しい野辺の花よ」他、タンゴは「メルセ寺院の鐘」他です。

実際に編集した音声ファイルを載せて聴いていただけたら最も分かりやすいのですが、これ著作権侵害となりますので、掲載できません。残念です。

- パソコン

- Audacity

- 耳(笑)

今回の記事は相当アナログです(笑)。耳はかなり大事です。p(^-^)q

1 曲の構成と小節を書き出す

まず最初に、曲を何度も聴きながら小節をチェックし、構成を書き出します。

地味ですがこの段階がとても重要です。

小節を追って、目に見えるように書いてみよう

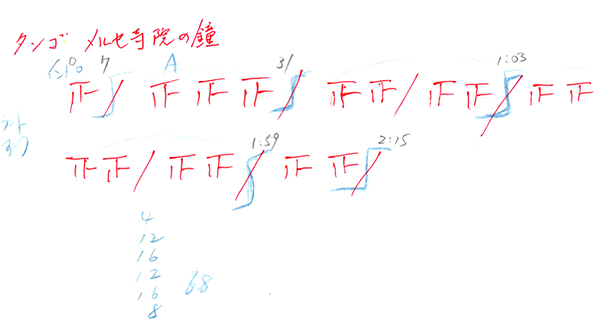

私は曲に乗って「1・・ 2・・ 3・・」と口ずさみながら、正の字を書いていきます。字が汚くてお恥ずかしいですが、実際私が書いているものを掲載します。

曲を聴きながら、ワルツは3拍子、タンゴやルンバなどは4拍子ですから、それぞれ正の字の3画目まで、4画目まででずっと書いていきます。

曲にもよりますが、通常、2小節または4小節単位で同じ雰囲気を繰り返したり、逆にその単位で曲調が変わります(ワルツで3拍×2か3拍×4、タンゴで4拍×2か4拍×4)。なので、その区切りも聴きながらしっかり切っていきます。

ダンス曲は単純な構成が多い

ダンス曲は単純に作ってあるものが多いです。

その多くは

イントロ(通常4小節)

↓

基本のメロディー(A)

↓

それを少し変化させたもの(A’)

↓

ちょっとイメージの違うメロディー(B、B’)

↓

エンディング

という構成のものが、基本というか、かなりの割合を占めると思います。

曲を聴き、小節を切っていきながら「イントロ」とか「A」「A’」「B」「B’」「エンディング」などメモをしてくこと、それとできれば、最初を0秒として、主だったところの経過時間を書いておくと後の作業が楽です。

2 削除しやすそうなところのアタリをつける

書き出したメモを見つつ、必要なところを何度も聴いて、削除しやすそうなところをチェックします。

自然につなげるためには中途半端なところで繋ぐわけにはいきません。上記「A」「A’」「B」「B’」単位、通常2小節か4小節の単位でカットすることになります。

しかも、カットし繋げた後で前後の曲調が不自然でないようにしないといけません。

そこが最も難しく、また最も面白いところです。

なるべく変化が少ないところ、繰り返しのところに注目

あまり変化がないところで繋げる方が自然に繋がりますし、作業も易しいです。

- 楽器が似たところで繋げる

- 曲調が似たところで繋げる

- 歌モノは歌の途中でなくインストロメンタルのところで繋げる

- 繰り返しの部分で繋げる

など。(曲によっては、変化するところで繋げやすいこともありますが・・)

また、ダンス曲は単純な繰り返しが多く、「A+A’」が2回繰り返されるということがよくあります。

こういう2回繰り返す部分は1回にしても気にならないことが多いので、そこを利用すると比較的簡単にうまくいきます。

さらに何度も聴いて、この部分ならカットしてもおかしくないと思うところを当たりをつけます。

そこをすとんと抜いて、前後を上手く繋げるという流れです。

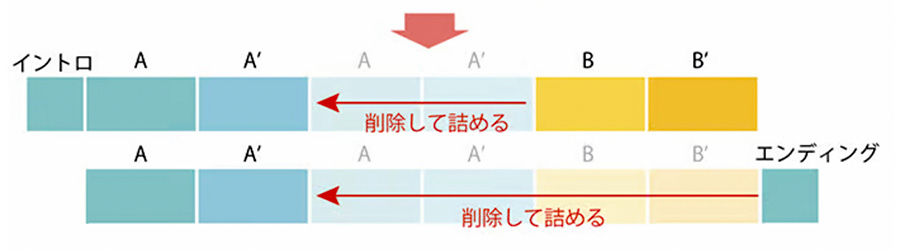

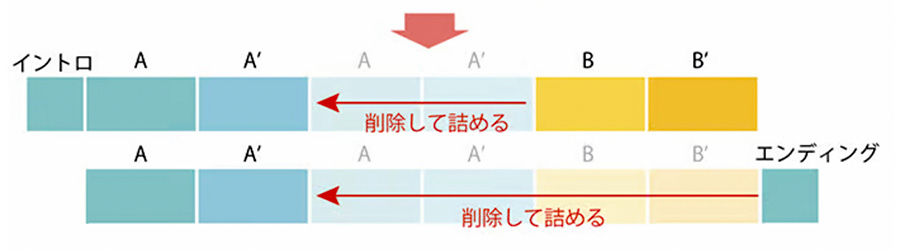

よくあるパターンとして、「A+A’」が2回繰り返されるということがあります。この場合、後の1回をそっくり削除することが可能です。

今回作業した曲のひとつがまさにそのパターンでした。

その曲の構成はこんな感じでした。

曲を聴いても「A+A’」の繰り返しや「B+B’」の繰り返しが削除できると思いました。

短くしたい時間から考えると、前半の「A+A’」、後半の「A+A’」、そしてその後エンディング前の「B+B’」を削除すれば、概ね希望する時間(2分程度)にできそうです。

ということで、図のこの部分を削除し、詰めることに決めました。

3 Audacityでカットし詰める作業を

3-1 曲データを開き、後半をカットし別トラックに移す(編集の準備)

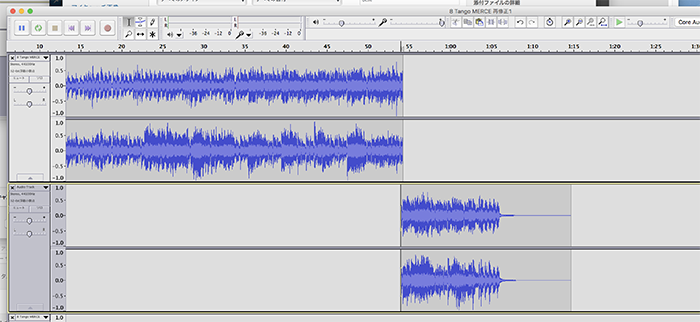

以下、実際のAudacityの画面を見ながらご説明します。

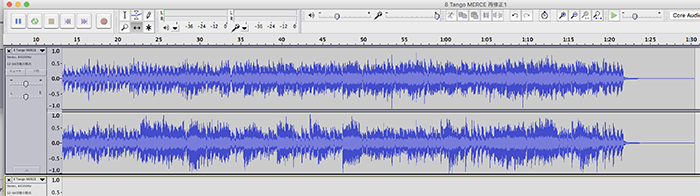

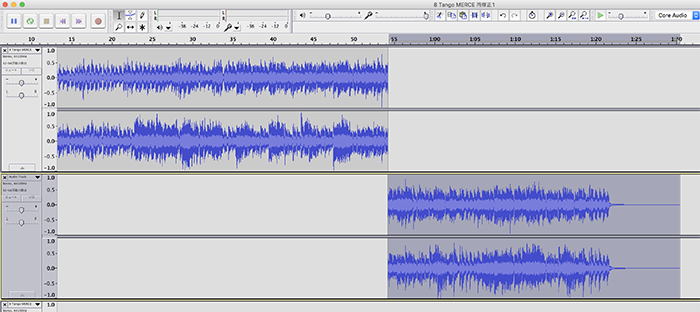

これは『メルセ寺院の鐘』をAudacityで開いたところです。ステレオなのでトラックは2つあります。

先ほどの作業でだいたいカットする場所の当たりが付いていますが、ひとまず後半部分の作業をしてみます。

1)まず、直したいあたりからエンディングまでを選択し、(ここは大ざっぱでOKです)

※右の、背景のグレーが濃くなっているところが、選択したところです。

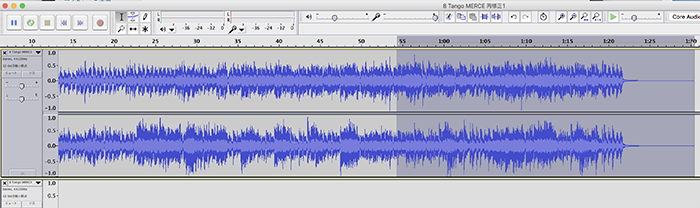

2)編集>オーディオまたはラベルの削除>切り取り し、

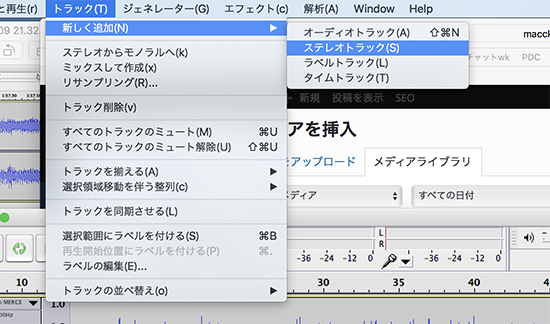

3)トラック>新しく追加>ステレオトラック で新しいトラックを作っておいて

4)編集>ペースト でベーストします。

これで編集する準備ができました。画面はこんな感じになっていると思います。

※ここでできればもう一つ全く同じステレオトラックを作っておくと、万一作業が失敗した時でも安心です。(一種のデータバックアップです)

※トラックの一番左端のところで、小さいのですが「ミュート」というボタンが付いているので、それを押しておくと音が出ませんので、バックアップ用のトラックはそうしていた方が作業が楽です。

3-2 不要なところを削除し、繋げて確認してみる(大まかに詰める)

それではいよいよ不要な部分の削除と詰める作業です。

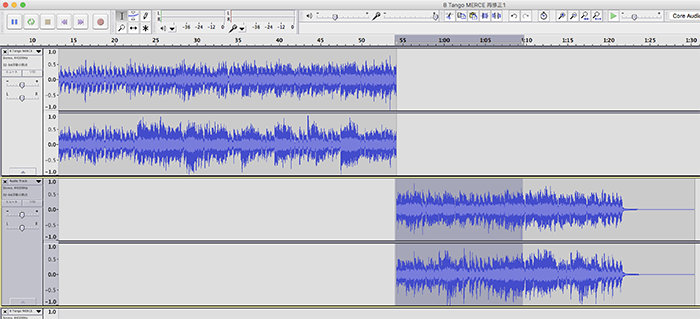

まず、音をよく聴きながら、不要な部分を選択し、deleteキーを押します。その部分が削除されます。

(つなぎのところは少し音を重ねた方がやりやすいので、やや多めに残す形です)

この図のイメージです。

●音を聴くには、聴きたいポイントにカーソル(英語の I のようなアイコン)を入れて、右向きの緑の三角のアイコンをクリックすれば聴けます。

●Audacityは 編集>取り消しを使ってかなり前まで戻れますので、失敗したと思ったらどんどん戻ってやり直してください。

最初はざっくり入れてみて曲の流れが不自然でないかを確認していきます。

ここも耳が大事なところです!(笑)

自分でリズムをとりながら、何度も聴いてみてください。

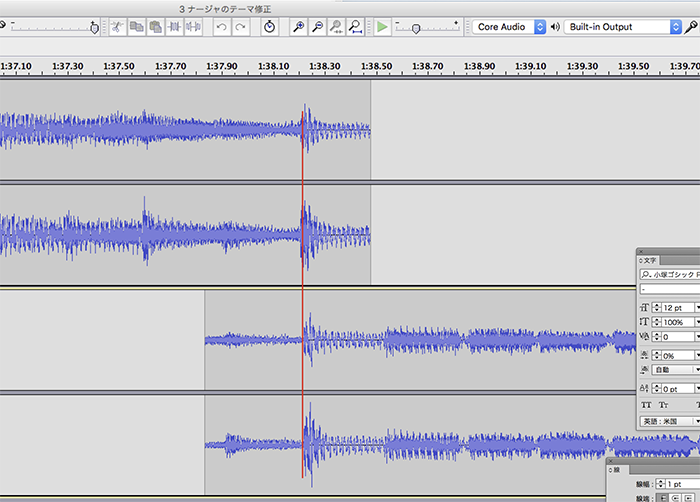

画面でちょっとわかりづらいのですが、上と下をわずかに(1秒くらいかな?)重ねています。

この重なりを微妙にずらすことでぴったりしたところをみつけていきます。

3-3 微調整しながら、ていねいに繋ぐ

何度も聴き、全体を移動しながら、スムーズに繋がるところを探っていきます。

最終的にここでいけそう、というところを見つけ、きちんと重ねていきます。

(この段階で、どうもすんなり自然にならないということもあります。その時は最初に戻ってよく考え直しましょう)

微調整の時は、虫眼鏡のツールを使って拡大し、強弱の波をぴったり揃えるようにします。

音の強弱・・ズン チャ ズン チャ というリズムがAudacityでは波の高さで表示されます。

その大きさはまちまちですが、画像からも一定のリズムで波があるのがわかると思います。

それをぴったり合わせるように移動ツールで左右に慎重にドラッグします。

Audacityにトラック同士を簡単に比較する機能があればいいのですが、ありません。私はパソコンの画面に定規を当てて揃えました。

これが少しずれると、ズン!が、ズズン!となっておかしいし、踊っていてもその微妙なずれは気がつくものです。ここは神経を使ってぴったりになるよう微調整します。

上の画像ではまだ重なった部分が多いのですが、繋げた時になるべくきれいに聞こえるよう、最終的に前後の重なった部分はなるべく削除します。

前の記事で「音楽と音楽を繋げるにはフェードイン・フェードアウトが良い」というのを解説しましたが、今回ご説明した「リズムの波をぴったり合わせる」をやるのなら、フェードイン・フェードアウトは不要です。

リズムの波がぴたっと合っていれば、踊っていても全く違和感はないはずです。

最終的に通して聴いてみて不自然でなければ完成です!!

マッキー

マッキー波をぴったり合わせるのは神経を使いますが、ここを丁寧に作業することで、本当に全く違和感の無い繋ぎができるので頑張りましょう。

3-4 できたファイルを書き出す

この後は、メニューの ファイル>書き出し

フォーマットは「MP3ファイル」にすることで、CD-Rに書き込めるMP3ファイルになります。

後はCD-Rに書き込めばOK!仲間の皆さんと聴けますよ!

※2年前の記事なので今はもっと便利なソフトがあるかもしれませんが・・

→CDを焼くソフトのおすすめは?簡単にオリジナルCDを作ろう!

終わりに

文章で説明するのは難しいですね。もしわかりにくい部分はどうぞコメントでお問い合わせください。

途中を抜いて自然に繋ぐのはなかなか骨の折れる仕事です。さらに、全体の時間が決められたり、小節数を決められたりするともっと大変な作業になります。

でも全然わからないくらいにうまく繋げられたら、それは誇らしいし、やったー!とものすごく嬉しいものです。

何より仲間の皆さんに喜ばれます!

あなたもどうぞトライしてみてくださいね!

こちらの関連記事もご覧ください。

コメント

コメント一覧 (4件)

macckey様

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

実は質問した後、こんなに早くに返信いただいてることに全然気が付いておらず、

一人で試行錯誤を繰り返しておりました。

結局WavePadというソフトで編集することができました。

ウィンドウズ10にバージョンアップして以来、

今まで使えてたソフトが使えなかったりとアクシデントが多いので困っておりました。

今回はWavePadで作成、WindowsMediaPlayerでCDに焼くことに成功しました。

現在娘たちはそのCDで練習に奮闘中です。

MACCKEY様に教えていただいたこのページを参考にWavePadも難なくクリアできました。

本当に感謝申し上げます。

いろいろとご心配いただきありがとうございました。

また覗きに来させていただきます^^

伊藤様

ご返信ありがとうございました。

その後どうされたかなぁ・・と気になっておりました。

無事CDに焼けたとのこと、心から安心しました。

良かったですね!\(^o^)/

ソフトのバージョンが上がることで

便利になることもあるけれど

しばしば不具合も出てくるので、良し悪しですね・・(^_^;

お嬢さん方、ダンスの練習頑張ってらっしゃるんですね。

どうぞ素晴らしい演技発表となりますように!

よろしければまたお立ち寄りくださいね。

初めまして。娘に頼まれて学園祭で使うダンスの音楽編集をやるためにこちらのサイトにたどり着きました。とても詳しく説明されてあり、わかりやすく順調にテスト編集ができていたのですが、CDBurnerXPで正常に録音できているはずが、CDプレイヤーで焼いたCDを入れてみると音だけ出ません。WAVからMP3ファイルに変換したのですが音が出ません。データ用のCDで一度WAV変換(編集状態)のまま焼いたので音が出ないと思い、MP3ファイルに変換して同じCDで焼いてみました。同じCDを使ったので音が出ないのでしょうか?

伊藤様

初めまして。管理人のマッキーと申します。

記事をご覧くださりありがとうございます。

WAVだと上手くいかないケースがあるかもしれませんか、

mp3はとても使いやすく、

あまりトラブルを聞かないのですが、お困りですね…。

原因は私にもよくわかりませんが、

CDのライティングソフトを別なものに変えて

やってみる、というのはあるかもしれませんね。

あるいは、もし差し支えなければ、

編集したmp3データをお送りいただけましたら、

CDに焼いてお送りしますが、いかがですか。

ただ、日曜日まで遠方に出張しておりまして、

作業できるのが、週明け月曜か火曜になるのですが。

それでもよろしければ、やりますので

お返事いただけますか?

折り返しアドレスをお送りします。